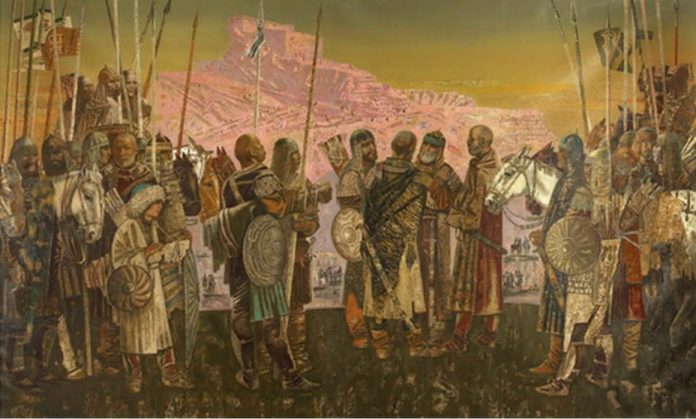

Объективное исследование прошлого свидетельствует о многовековых тесных связях народов Дагестана. Мы связаны тысячами видимых и невидимых нитей. Сплоченность наших народов особенно проявлялась в трудные годы, годы лихолетья, различных эпидемий, засух и потрясений. Мужество и отвагу, единение перед лицом нависшей опасности, угрозы извне, демонстрировали дагестанцы во все времена. Не раз внешний агрессор получал отпор и терпел сокрушительное поражение от объединенных сил дагестанцев.

В этом уникальность, неповторимость Дагестана. Об этом с восторгом и удивлением говорили поэты, писатели, путешественники, ученые, историки, военачальники, политические деятели прошлого, и отмечают наши современники. В течение многих столетий существовали между народами Дагестана тесные торгово-экономические и культурные взаимосвязи. Было четкое распределение в хозяйственной деятельности. Кто-то занимался торговлей, кто-то сельским хозяйством, а кто-то различными ремеслами, изготовлением гончарных изделий, холодного оружия, ковров и т.д.

Великий полководец и государственный деятель шейх Султан-Мут Тарковский говорил: «Самым большим богатством и сокровищем Кавказа являются не золото, алмазы и деньги, а братская дружба народов его населяющих»; «Ни у кого из вас нет преимущества над другими. Вы можете быть лучше или хуже другого лишь по одному признаку — лишь по тому, насколько лучше служите своему Господу-Всевышнему Аллаху». Ныне живущие и грядущие поколения обязаны следовать заветам шейха Султан-Мута и других великих сынов Кавказа. Дружба народов – это залог мира, стабильности и процветания.

Шейх Султан-Мут был сыном Чопаншамхала Тарковского, шамхальство которого было одним из самых крупных и могущественных политических образований на Кавказе. Изучение истории шамхальства Тарковского выявляет немало примеров единства наших народов, их связи, идущие из глубины веков.

Шамхальство в русских летописях и документах XVI—XVII вв. известно как «Шевкалы», «Шевкальская земля», «Шевкальское царство», «Кумыцкая земля». Русские архивные материалы времен Ивана Грозного называют шамхала «Государь Шевкал», то есть величают царем. В течение нескольких веков Шамхальство Тарковское было субъектом международной политики.В древней географии Кавказа теперешнее владение шамхала Тарковского звалось (называлось) «Кумуком» (Лобанов-Ростовский. Кумыки, их нравы, обычаи и законы; Описание гражданского быта кумыков 1843 г.).

Дагестанский исследователь К.М.Алиев, ссылаясь на важный документ эпохи османо-сефевидских войн XVI в. — «Османский (турецкий) реестр мусульманских владетелей Северо-Восточного Кавказа. 1574—1586 гг.», — отмечает, что в документах 1578—1586 гг. отец Султан-Мута (Султан-Махмуда) Чопан титулуется аналогично крымским ханам и именуется при этом «Дагестана владетель Великий Шавхал», «Кумыков владетель Великий Шавхал» и даже «Дагестана кумыкско-кайтагский владетель Великий Шавхал». Адам Олеарий, посетивший Тарки в начале XVII века, писал: «… в стране (Дагестане) находится много разных князей, даже почти каждый город имеет своего князя, из них верховный — шамхал, имеет как бы значение царя между ними…» (Олеарий А. Подробное описание Голъштинского посольства в Московию и Персию).

В период наибольшего подъема шамхальство превратилось в очень крупное по размерам по масштабам средневекового Кавказа государство, объединявшее почти все народы Страны гор (Гаджиев В. Сочинение И.Гербера «Описание стран и народов между Астраханью и рекой Курой, находящихся» как исторический источник по истории народов Кавказа). Карта России Гесселя Герритса 1614 г. в Закубанье фиксирует «Царство Кумукия». Регион «Кумукия» зафиксирован и в Крыму. Вплоть до начала XXI века кумыки жили и в окрестностях Татар-Тупа (ныне посёлок Майский (Кабардино-Балкария) (Известия Северо-Осетинского НИИ).

Согласно утверждению известного дагестанского учёного востоковеда Ш.Ш.Шихалиева: «Влияние тюркского элемента и тюркского мира не ограничивалось равнинными районами, были охвачены предгорье и горные районы. В Хунзахе встречается имя собственное Огуз и «огъузилал» применительно к отдельному роду» (Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII, как исторический источник. Шихалиев Ш.Ш. Роль тюркского элемента в исламизации Дагестана. Эндиреевский владетель Султан-Махмуд Тарковский в истории российско-северокавказских отношений).

Согласно утверждению известного дагестанского учёного востоковеда Ш.Ш.Шихалиева: «Влияние тюркского элемента и тюркского мира не ограничивалось равнинными районами, были охвачены предгорье и горные районы. В Хунзахе встречается имя собственное Огуз и «огъузилал» применительно к отдельному роду» (Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII, как исторический источник. Шихалиев Ш.Ш. Роль тюркского элемента в исламизации Дагестана. Эндиреевский владетель Султан-Махмуд Тарковский в истории российско-северокавказских отношений).

В письме шамхала Тарковского Сурхай (1642-1668гг.) в середине XVII века одному из аварских правителей Дугри-нуцалу (1646-1668гг.) предлагалось Дугри-нуцалу способствовать поступлению в Тарки дани овцами с территориально смежного Анди Чамалала (Цумада) на основании их былой зависимости в XV в. (Г.-Р. Гусейнов.О западных пределах Кумыкского государства в период позднего средневековья. Чечня и Дагестан средневековые тюркотатарские государства.- Казань, 2010).

Местные предания прямо утверждают наличие в Дагестане, в том числе в нагорной его части, правящей тюркско-татарской элиты. В Западном Дагестане в золотоордынский период тюрко-татарское происхождение имели, в частности правитель области Гидатль (Шамильский район РД) по имени Олло, правитель Мачада (Шамильский район РД) Кабтар-Хан. В высокогорном селении Сагада (Цунтинский район РД) правил Герей-Хан, а в селении Чирката (Гумбетовский район РД) -Ата-Хан. Таким образом, на всем Северо-Восточном Кавказе вплоть до границ Грузии в XIII-XV вв. господствовали тюркско-татарские феодалы (Абдусаламов М.-П.Б., Идрисов Ю.М. К вопросу об образовании шамхальства Тарковского (проблемы и поиски) — Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки).

Согласно сведениям, приведенным Али Каяевым «…в старые времена плоскостные шамхалы и горские ханы были потомками татарских шамхалов». «От шамхалов Тарковских происходят многие горские беки: аргуанийские, андийские, гонодинские и др.» – приходит к выводу, анализируя местные источники, историк X. Хашаев» (Каяев А. Шамхалы//Советский Дагестан. 1990; Хашаев Х.М. Общественный строй Дагестана в XIX веке).

Согласно документа «Подати, собираемые Шамхалом с Дагестана» (относится к концу XVI – началу XVII вв.) видно, что шамхалы и крым-шамхалы уже в этот период начали распространять свое влияние и власть на Нагорный Дагестан и в частности на Казикумух (Арчуб, Инжугатль, Какуб, Русур), Хунзах, Карах, Богулал, Джамалал, Анди, Акуша, Томели, Цунта, Мичкич и др. (Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам; Шамхалы Тарковские; Гаджиев В.Г. «Перечень доходов шамхалов». Опыт источниковедческого анализа//Источниковедение истории досоветского Дагестана).

«В XVIII в. в зависимости от шамхалов находился Койсубулинский союз сельских обществ. В Нагорном Дагестане имелись общества, в той или иной мере зависевшие от шамхала. Сюда, прежде всего, следует включить Акушинский и Цудахарский союзы» (Гаджиев В.Г. Классовая и внутриклассовая борьба в дореволюционном Дагестане).Представители многочисленного рода шамхалов Тарковских назначались на ответственные должности в различных населенных пунктах Дагестана, среди представителей разных народов. По истечении времени многие из них ассимилировались среди местного населения. Некоторые из них и сейчас помнят свое происхождение. О данном факте свидетельствуют исторические документы, а также наличие фамилии Шамхаловых во многих аулах и эпиграфические памятники.

«До 1645 г. область Анди еще находилась под управлением кумыка-наместника, — пишет профессор Г-Р.А.Гусейнов — который являлся к тому же и шамхалом. Последнее, надо полагать, отнюдь не парадоксально, если принять во внимание известные сведения о том, что нынешний Андийский хребет, отделяющий чеченцев от «племен лезгинских и андийских», носил в прошлом, еще в первой трети XIX в., название Гумик-Лам. Последнее название в переводе с чеченского означает «Кумыкская гора» и указывает тем самым на прошлое, до указанного времени, проживание здесь кумыков …» (Г.-Р.А.-К.Гусейнов. О южных пределах кумыкского государства эпохи Султан-Мута/Материалы первой научной конференции, посвященной 460-летию Султан-Мута – основателя Эндиреевского владения).

Один из потомков шейха Султан-Мута, представитель рода аксаевских князей по имени Устархан, волею судьбы оказался в селе Гагатли Ботлихского района. Он является основателем рода «Устунилал». Данный факт следующим образом описывается в книге местного краеведа Устархана Мурадбегова в книге «Андийские зори»:

«Сын одного из землевладельцев Аксая, по имени Устархан во время драки убил своего односельчанина. По этой причине он должен был покинуть на несколько лет родные края. По совету родителей юноша отправился в горы к гагатлинским друзьям-кунакам,из рода Гаджикулал, которые ежегодно пасли свои отары овец на землях, принадлежавших родителям Устархана.

Влиятельный тухум Гаджикулал был для родителей Устархана давнишними кунаками и надежными друзьями. Вот почему они отправили своего сына в горы к «Гаджикулал». Вскоре Устархан женился на местной девушке, которая родила ему двух сыновей: Темирхана и Маматхана.

Влиятельный тухум Гаджикулал был для родителей Устархана давнишними кунаками и надежными друзьями. Вот почему они отправили своего сына в горы к «Гаджикулал». Вскоре Устархан женился на местной девушке, которая родила ему двух сыновей: Темирхана и Маматхана.

Окончив срок ссылки, Устархан с женой и детьми возвратился домой в Аксай. Спустя немного времени, после возвращения в Аксай, Устархан заболел и умер. После смерти мужа горянка с обеими мальчиками возвратилась обратно домой в Гагатли, так как в это время в горах было более менее безопасно.

Со временем из сыновей Устархана образовался один из больших родов села Гагатли под названием «Устинулалуб тухум». Таким образом кумык Устархан является родоначальником этого тухума горцев. (Устархан Мурадбегов. Андийские зори (Заметки краеведа).

Устархан был отчаянным храбрецом, не ведающим страха. Еще с юношеских лет он отличался умением метко стрелять и мастерски владеть холодным оружием. Существует легенда об Устархане Аксаевском – удальце наезднике, который еще будучи юношей, совершал дерзкие набеги на казачьи станицы и угонял табуны. Говорят, что он никогда не промахивался и каждый его выстрел попадал точно в цель. Также аксакалы рассказывали о том, что он одним ударом клинка мог отсечь голову быка. Казаки якобы прозвали его «Удар-ханом» — ханом разящего удара. Сложно сказать, насколько легенда отражает реальные события. Ведь народ склонен преувеличивать качества и заслуги своего героя. Вполне можно допустить вероятность того, что этот Устархан и Устархан, оказавшийся волею судьбы в селе Гагатли являются одним и тем же лицом.

На сомнение скептиков, что юноша мог обладать подобным боевым мастерством, хотелось бы привести слова Народного поэта Дагестана Аткая, который говорил: «Кумыков в прежние времена отличало то, что они с малолетства почти все умели читать Коран и мастерски владели оружием. Днём рождения джигита считался день, когда подросток или юноша совершал храбрый поступок. Этот день наши предки отмечали более весомо, чем день фактического рождения. Воспитанные на рассказах аксакалов об удальцах-храбрецах, народных героях, они жаждали отличиться и прославить свой тухум и народ. Ради того, чтобы на учаре-годекане о них сказали несколько слов, как о героях, они готовы были идти на самые отчаянные поступки. Чужеземцы, зная адаты кумыков, страшились встретиться с такими молодыми людьми в чистом поле, вышедшими из отчего дома в поисках славы и совершения подвига».

В этой связи вспоминаются слова известного дагестанского ученого – историка, профессора, доктора исторических наук Мурада Гаджиевича Магомедова, который в течение длительного времени работал заведующим кафедрой истории Дагестана. Он говорил: «Мы относимся к тому или иному народу (этносу) в большей части по языку. По происхождению мы можем относиться к самым различным народам. Удивительным является то, что в горных сёлах я часто встречаю типичных кумыков по внешнему виду и другим параметрам. Многих отличают чисто кумыкские имена и фамилии, что свидетельствует об их происхождении. Аналогичная ситуация может прослеживаться и в плоскостных кумыкских сёлах, где оседали горцы. Это свидетельствует о том, что в течение длительного исторического периода мы были близки и имели тесные взаимоотношения, в том числе и родственные».

В этой связи вспоминаются слова известного дагестанского ученого – историка, профессора, доктора исторических наук Мурада Гаджиевича Магомедова, который в течение длительного времени работал заведующим кафедрой истории Дагестана. Он говорил: «Мы относимся к тому или иному народу (этносу) в большей части по языку. По происхождению мы можем относиться к самым различным народам. Удивительным является то, что в горных сёлах я часто встречаю типичных кумыков по внешнему виду и другим параметрам. Многих отличают чисто кумыкские имена и фамилии, что свидетельствует об их происхождении. Аналогичная ситуация может прослеживаться и в плоскостных кумыкских сёлах, где оседали горцы. Это свидетельствует о том, что в течение длительного исторического периода мы были близки и имели тесные взаимоотношения, в том числе и родственные».

Отрадно, что потомки Устархана, проживающие в настоящее время в селе Гагатли представляют один из многочисленных тухумов села. Они знают о своём происхождении, знают об Устархане, от которого происходит род, знают о своём великом предке – родоначальнике княжеских фамилий Засулакской Кумыкии шейхе Султан-Муте. Они наилучшим образом проявляют себя в различных направлениях деятельности. Пользуются уважением односельчан.

Недавно состоялась встреча автора публикации с представителями рода «Устинилал» Яхья Яхьяевым (предприниматель) и Шамилём Шамхаловым (помощник ректора ДГТУ). Встреча состоялась в п.Тарки, который был первопрестольной шамхалов Тарковских. На встрече принял участие и руководитель общественной организации ТСО КМКНД «ТАРКИ» — Магомед-Амин Магомедов. В тёплой дружеской обстановке обсуждались вопросы сохранения истории, традиций, языка и культуры народов Дагестана, а также укрепления межнационального мира и согласия в регионе. Участники встречи были едины во мнении о том, что, что необходимо прилагать максимум усилий в целях консолидации всех слоёв общества в сложное для страны время, также отметили необходимость торжества исторической справедливости в отношении шамхалов Тарковских, которые сыграли в истории Дагестана и всего Кавказа выдающуюся роль.

Багаутдин Аджаматов